2015.03.30

リーンスタートアップについて改めてまとめてみた

はじめに

こんにちは。次世代システム研究室の A.F. です。

次世代システム研究室では、今後本格的にリーン・スタートアップの導入を進めていきたいと考えております。

前々回はなぜそのような考えに至ったのか、前回は実際にどのように取り組んでいるかについて書きました。

私自身、本を読んだり、先人達のプレゼンやお話しを聞いてとりあえず始めてはみましたが、知識として曖昧な部分も多く、具体的にどう進めていけば良いのか迷うことも多かったので、一度立ち止まり、改めてリーン・スタートアップ(Running Lean)について自分なりにまとめてみることにしました。

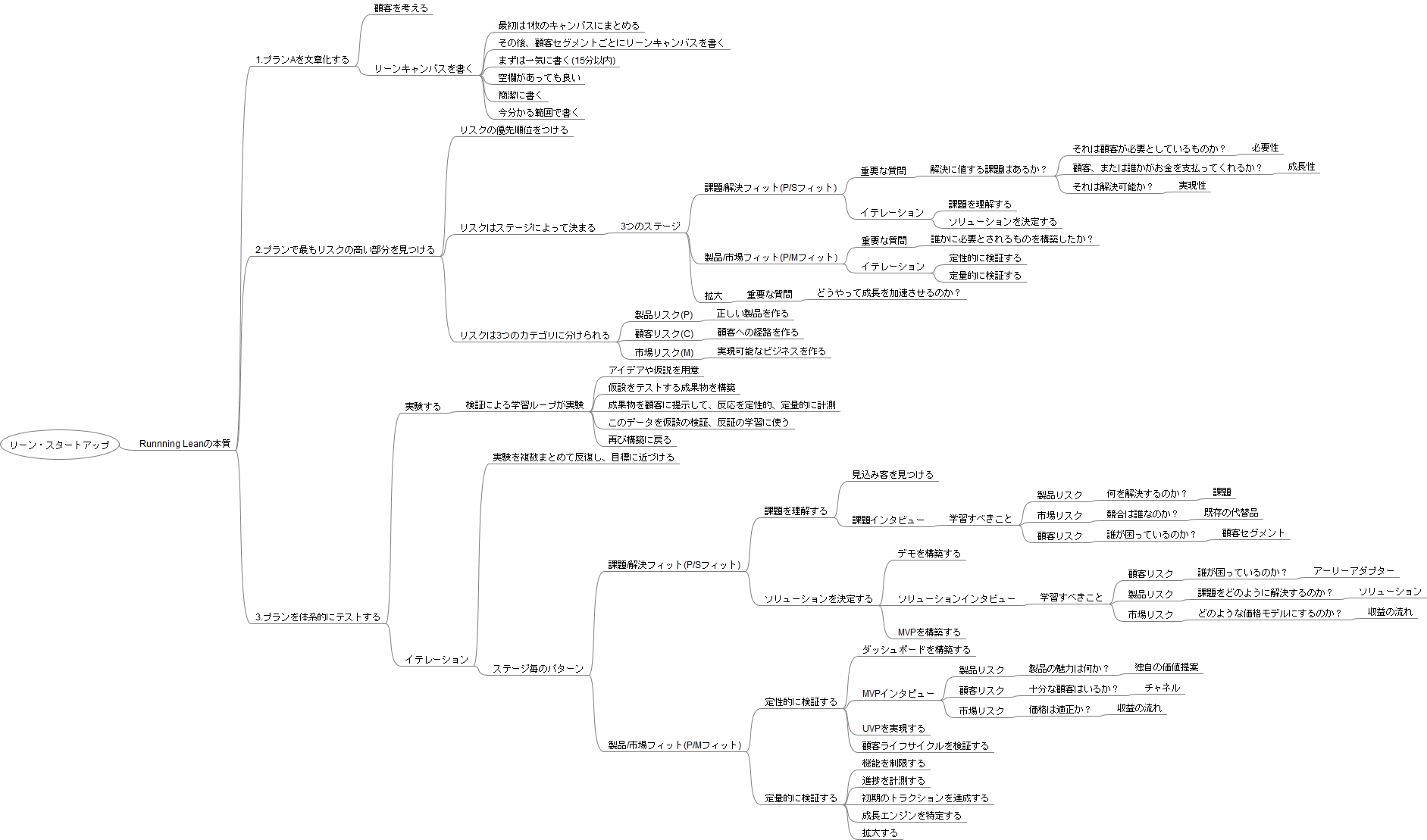

全体像のマインドマップ

私自身、何かをまとめる際にはいつもマインドマップを使っているので、今回もまずは全体像をマインドマップにまとめてみました。

※画像クリックで拡大

リーン・スタートアップの3つのステップ

1.プランAを文章化する

顧客を考え、リーンキャンバスを書くフェーズです。

このフェーズに関しては、各種プロジェクトでまずは1枚のキャンバスにまとめてみるという事を繰り返してきたので、ある程度慣れてきました。

今後は複数の顧客を考え、各顧客ごとにリーンキャンバスを書いていけるようにしたいと思います。

2.プランで最もリスクの高い部分を見つける

リスクの優先順位をつけるフェーズですが、このフェーズに関しては全く実践できていません。

改めて勉強しなおし、以下のことを学びました。

- スタートアップには3つのステージがあり、第1、第2ステージはさらにイテレーション(反復)に分けられる

- リスクは3つのカテゴリに分けられる

3つのステージとその中に含まれるイテレーション

- 課題/解決フィット

- 課題を理解する

- ソリューションを決定する

- 製品/市場フィット

- 定性的に検証する

- 定量的に検証する

- 拡大

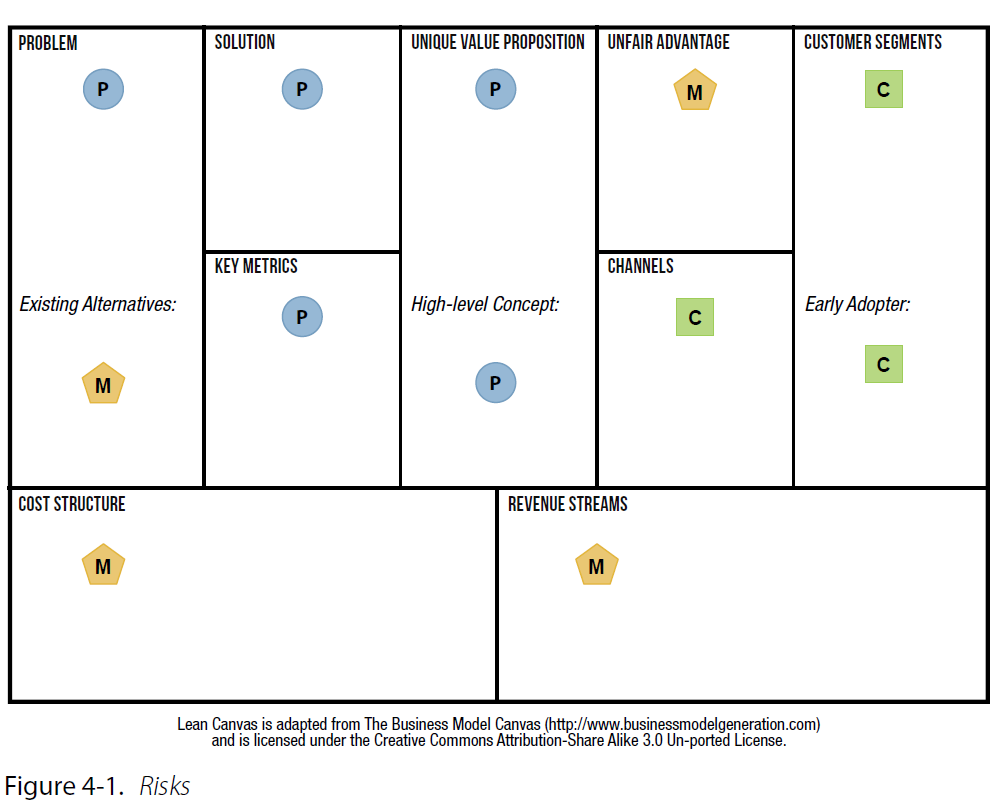

3つのリスク

- 製品リスク(P):正しい製品を作る

- 顧客リスク(C):顧客への経路を作る

- 市場リスク(M):実現可能なビジネスを作る

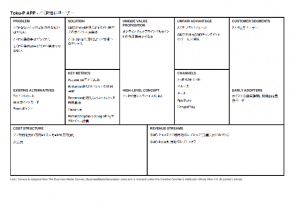

リーンキャンバスとリスクの関係を表した図です。

※RUNNING LEAN 2nd Edition P.50 Figure 4-1 から転載

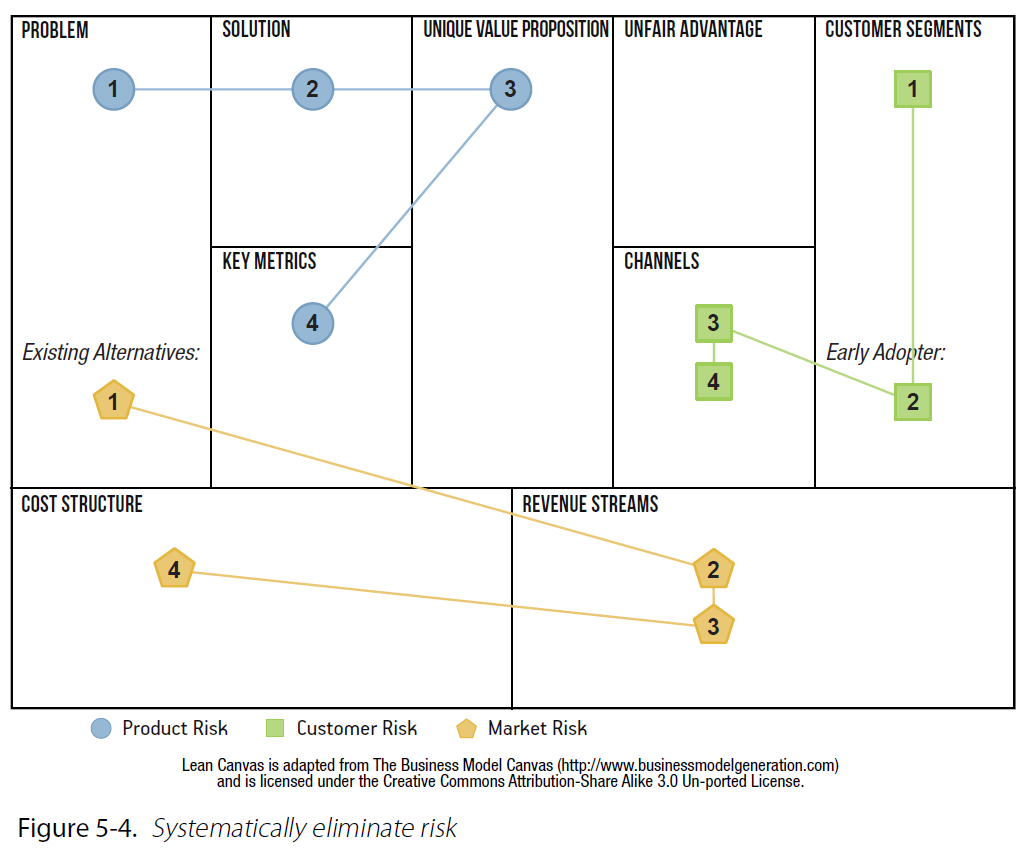

ステージ(イテレーション)毎に検証するべきリスクを表にまとめてみました。

[table id=2 /]

リーンキャンバスとの関係は以下の図の通りです。

※RUNNING LEAN 2nd Edition P.67 Figure 5-4 から転載

3.プランを体系的にテストする

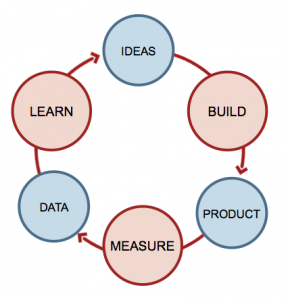

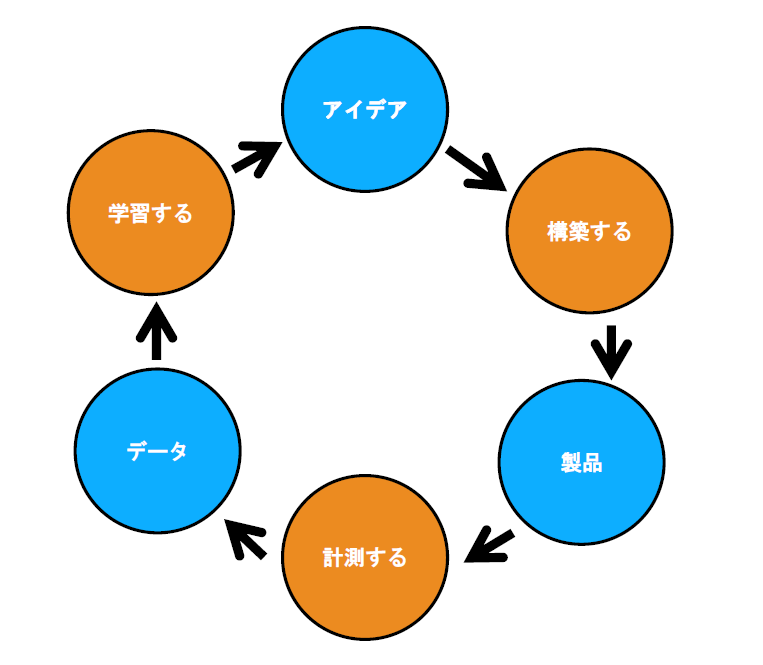

検証による学習ループ(実験)を行うフェーズです。

こちらについても、一部しか実施できていません。

学習ループの流れです。

- アイデアや仮説を用意

- 仮説をテストする製品を構築

- 製品を顧客に提示して、反応を定性的、定量的に計測

- このデータを仮説の検証、反証の学習に使う

- 再び構築に戻る

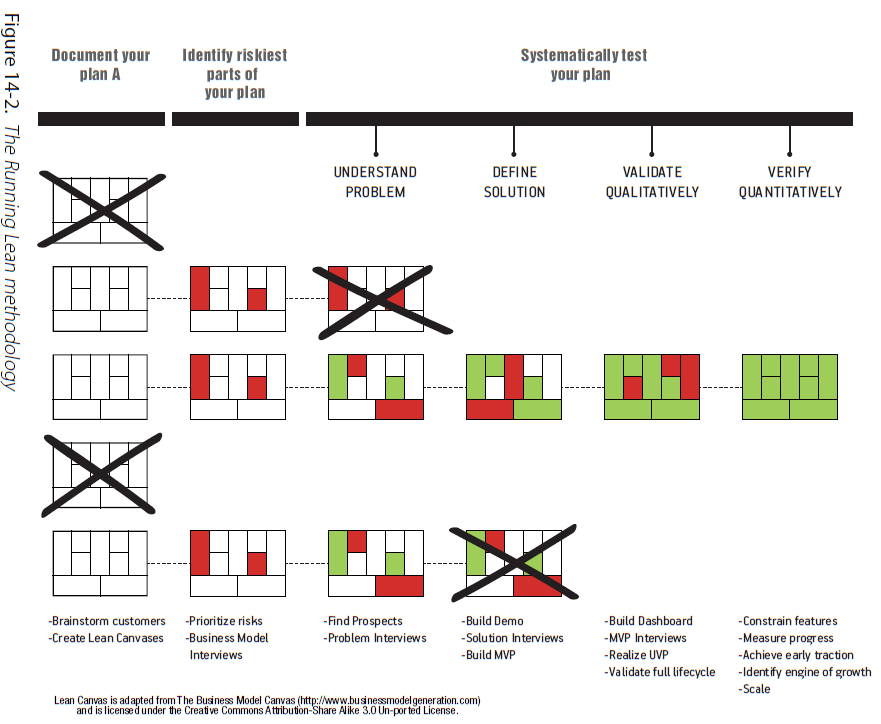

ステージ(イテレーション)毎に実際に行うべきことを抜粋してみました。

- 課題を理解する

- 見込み客を見つける

- 課題インタビュー

- 学習すべきこと

- 製品リスク:何を解決するのか?(課題)

- 市場リスク:競合は誰なのか?(既存の代替品)

- 顧客リスク:誰が困っているのか?(顧客セグメント)

- 学習すべきこと

- ソリューションを決定する

- デモを構築する

- ソリューションインタビュー

- 学習すべきこと

- 顧客リスク:誰が困っているのか?(アーリーアダプター)

- 製品リスク:課題をどのように解決するのか?(ソリューション)

- 市場リスク:どのような価格モデルにするのか?(収益の流れ)

- 学習すべきこと

- MVPを構築する

- 定性的に検証する

- ダッシュボードを構築する

- MVPインタビュー

- 学習すべきこと

- 製品リスク:製品の魅力は何か?(独自の価値提案)

- 顧客リスク:十分な顧客はいるか?(チャネル)

- 市場リスク:価格は適正か?(収益の流れ)

- 学習すべきこと

- UVPを実現する

- 顧客ライフサイクルを検証する

- 定量的に検証する

- 機能を制限する

- 進捗を計測する

- 初期のトラクションを達成する

- 成長エンジンを特定する

- 拡大する

※RUNNING LEAN 2nd Edition P.165 Figure 14-2 から転載

次世代システム研究室内の取り組みとしては、実際に課題インタビューを実施してリーンキャンバスをアップデートしたり、デモ(モック)を構築してユーザーテストを実施し、その結果をカスタマージャーニーマップとして可視化することも行っています。

さいごに

先日行われた”Regional Scrum Gathering Tokyo 2015“というイベントで、「開発モデルの作り方 ~守破離の破!~」という発表をしました。

この発表のまとめで、

- 個人的には、試守破離がオススメ

- 試したからこそ守破離の大切さを痛感させられた

ということを話したのですが、リーン・スタートアップにおいて、今まさに”試”のフェーズにあります。

色々と試してみた結果、徐々に課題が見えてきた感じがするので、今後は今まで以上に本格的に学び、徹底的に型を守って実践していく”守”のフェーズに進んでいきたいと考えています。

次世代システム研究室では、リーン・スタートアップの導入を一緒に推進してくれる方を募集しています。リーン・スタートアップ経験者の方、経験は無いけれどぜひやってみたいという意欲のある方、次世代システム研究室にご興味を持って頂ける方がいらっしゃいましたら、ぜひ 募集職種一覧 からご応募をお願いいたします。

皆様からのたくさんのご応募、お待ちしてます!

グループ研究開発本部の最新情報をTwitterで配信中です。ぜひフォローください。

Follow @GMO_RD