2022.04.08

NFTマーケットプレイスの比較研究(Opensea、Adam、自作のマーケットプレイス)

こんにちは。次世代システム研究室のL.W.です。

今年もNFTの熱さが依然として衰えていないです。

自己主権型実現するWeb3.0も耳によくすることになりつつあります。

既存WebコンテンツのNFT化が激しく進んでいる中、NFTのマーケットプレイスは雨後の筍のように出て来ています。

グローバル的最大なNFTマーケットプレイスのOpensea、ユーザの使いやすさに誇るAdamは一体どのような構成となるか。

今回は、Zoomでのトークイベントにて紹介した「NFTマーケットプレイスの比較研究(Opensea、Adam、自作のマーケットプレイス)」を、時間の都合上お話できなかった部分の補足などを交えて取り上げたいです。

日本国内外のNFTマーケットプレイスを比較する研究がちらほら目にしますが、我々はあえて異なる視点から挑戦しようと思っていました。

Web3.0の観点からOpensea、Adamと自作のNFTマーケットプレイスを比較しながら、NFTのマーケットプレイスのことを共有させて頂ければと思います。

1.「NFTマーケットプレイスの比較研究(Opensea、Adam、自作のマーケットプレイス)」の発表資料

2.デモの説明

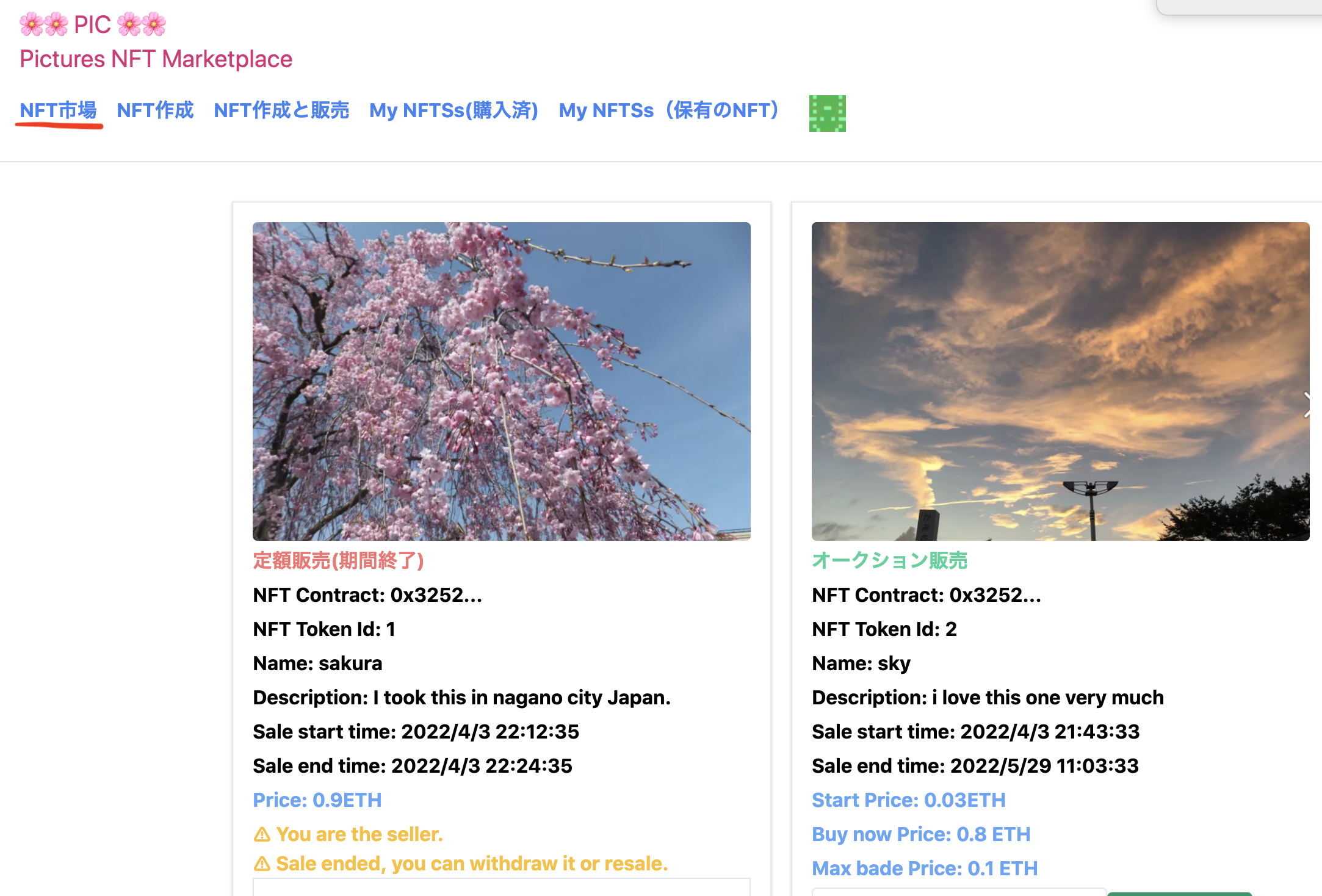

自作のNFTマーケットプレイスについて、Opensea、Adamと異なる完全な分散型NFTマーケットプレイスを目指しました。

Mint(NFTの作成)、定額販売、オークション販売、即時購入、入札の機能を実現されていました。OSSにして、共有します。これで誰でも手軽に自分のNFTマーケットプレイスを構築できます。まずはこれを使ってみて、一体どこでOpensea、Adamと異なるか体験して頂ければと思います。

技術スタックですが、以下の通りです。

- フロントエンド(React、Next.js)

- ※スケジュールの制限で、最適化ではない。

- ブロックチェーン(Ethereum(Rinkeby Testnet)、Solidity、IPFS)

- ※スマートコントラクトは審査されていないので、メインネットへのデプロイはお控えしてください。

Opensea、Adamと比較しながら、デモを解説してみます。

2.1.Mint

OpenseaのLazy Mint(またはGasLess Mint)はユーザのガスが省けるが、通用性が欠けます。NFTはブロックチェーンに刻まれる前にはOpensea内にしか取り扱われないです。別のNFTマーケットプレイス、例えばAdam,自作のPICのような預託型マーケットプレイスで販売される時、ガスが省けなくなります。

Adamの場合、Adamの世界ではMintが発生しませんので、手数料が掛からないでしょう。出庫することで、初めてトークンID、Metadataがブロックチェーンに刻まれます。コンテンツとトークンIDの紐付けは中央集権のAdamに頼りますね。

自作のNFTマーケットプレイスPICですが、Mintファーストを追求しています。最近人気のあるBored Ape Yacht Club、MeebitsのようなMintファーストは主流かと思っています。これでトークンID、Metadataがきちんと存在することがブロックチェーンで裏付けるし、ホールダーの真の保有の心理を満足させます。

デモでのmintは以下の通りです。

※写真はIPFSに置かれ、全世界に公開されますので、自分の権利のある写真を使ってくださいね。

2.2.EXへの預け入れ

OpenseaでNFTを販売しようとする時には、自分所有のNFTをOpenseaのEXコントラクトに預けておく必要がないですが、事前に販売に関わる情報(出品情報)を署名しなければならないです。出品情報への署名を中央集権型のサーバーで管理されています。APIを通して、これらの出品署名をパブリックで取得するが可能です。出品手数料がかからないですが、取引成立する場合、取引金額の2.5%は手数料として徴収されています。

Adamの場合には、NFTの作成から出庫までは一切ブロックチェーンと繋がらないので、中央集権型のサーバーで管理されています。一回出庫されたNFTには、再びAdamで流通されるためには、入庫申請が求められています。つまり、自分所有のNFTをAdamの預託(カストディ)コントラクトに預けておく必要があります。Openseaと同様に、出品手数料がかからないですが、取引成立する場合、取引金額の何%は手数料として徴収されています。

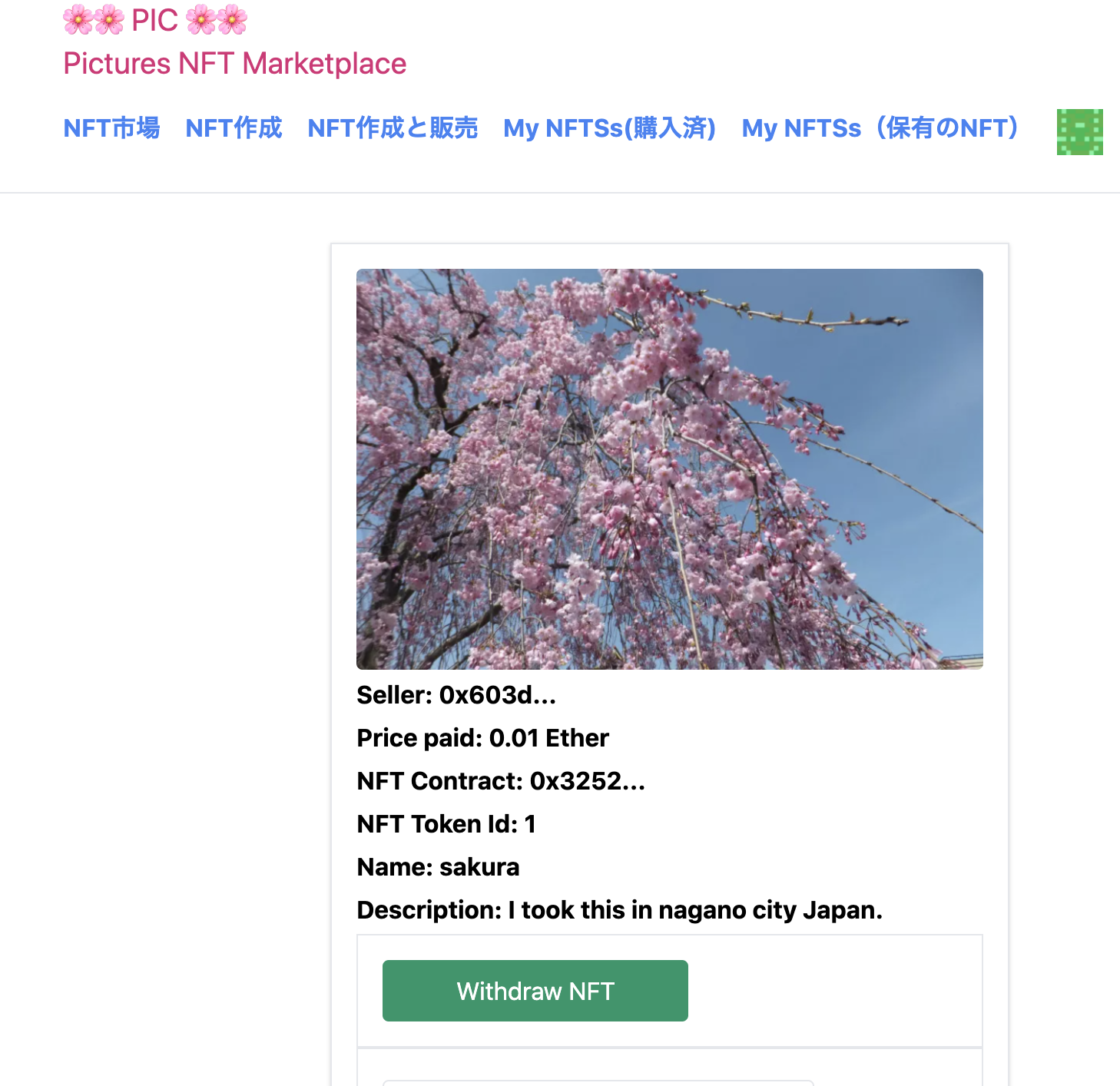

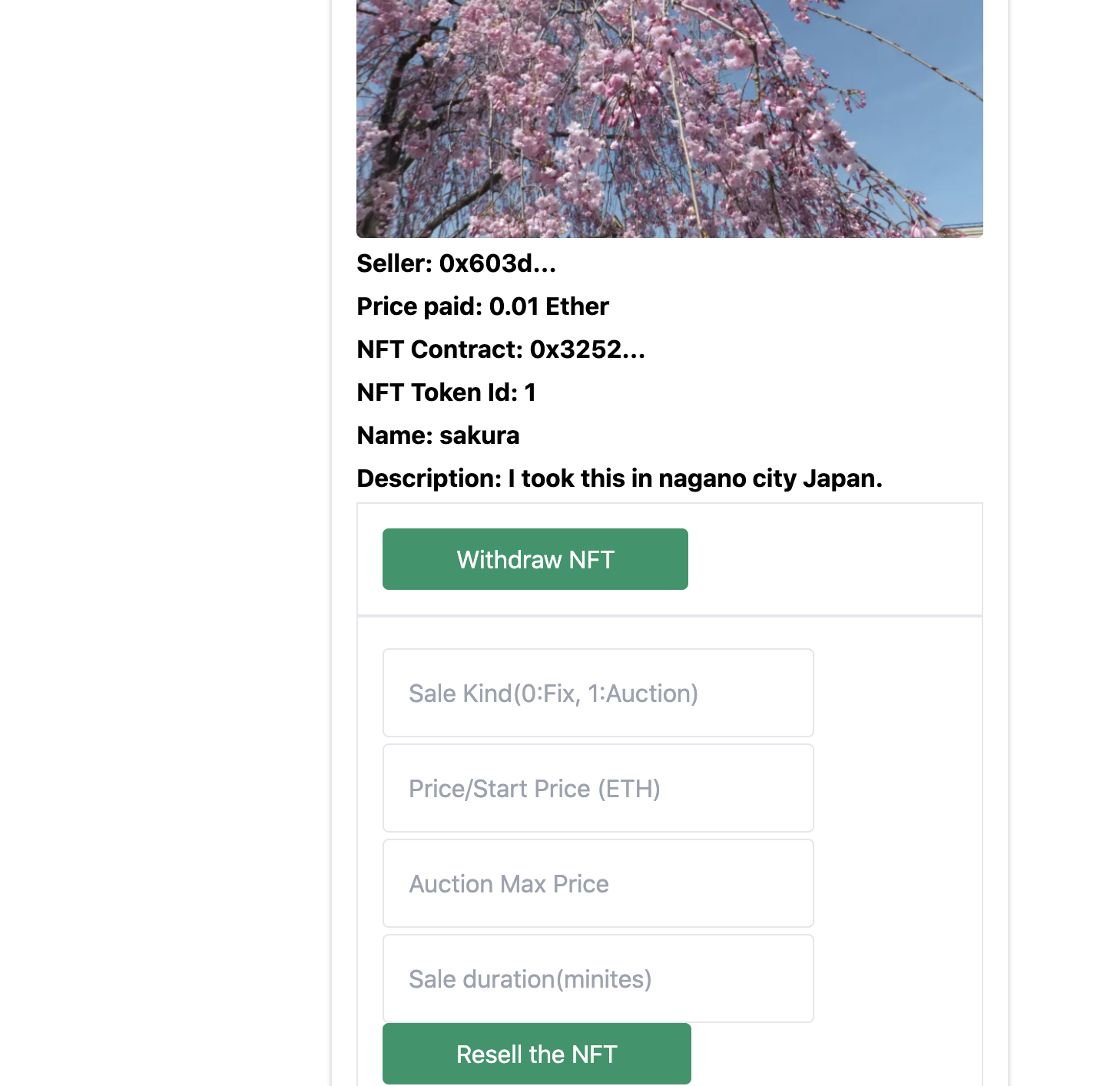

自作のNFTマーケットプレイスPICですが、預託(カストディ)型のEXコントラクトとなります。事前にNFTを預けておく必要があります。ビジネスモデルですが、初回出品手数料の0.01ETHが掛かりますが、二次販売、または取引成立する場合に手数料がかからないように設計しました。(小型マーケットプレイスなので、取引回数がそんなに多くないかと見込んで、わざとこれを採用してみました。)

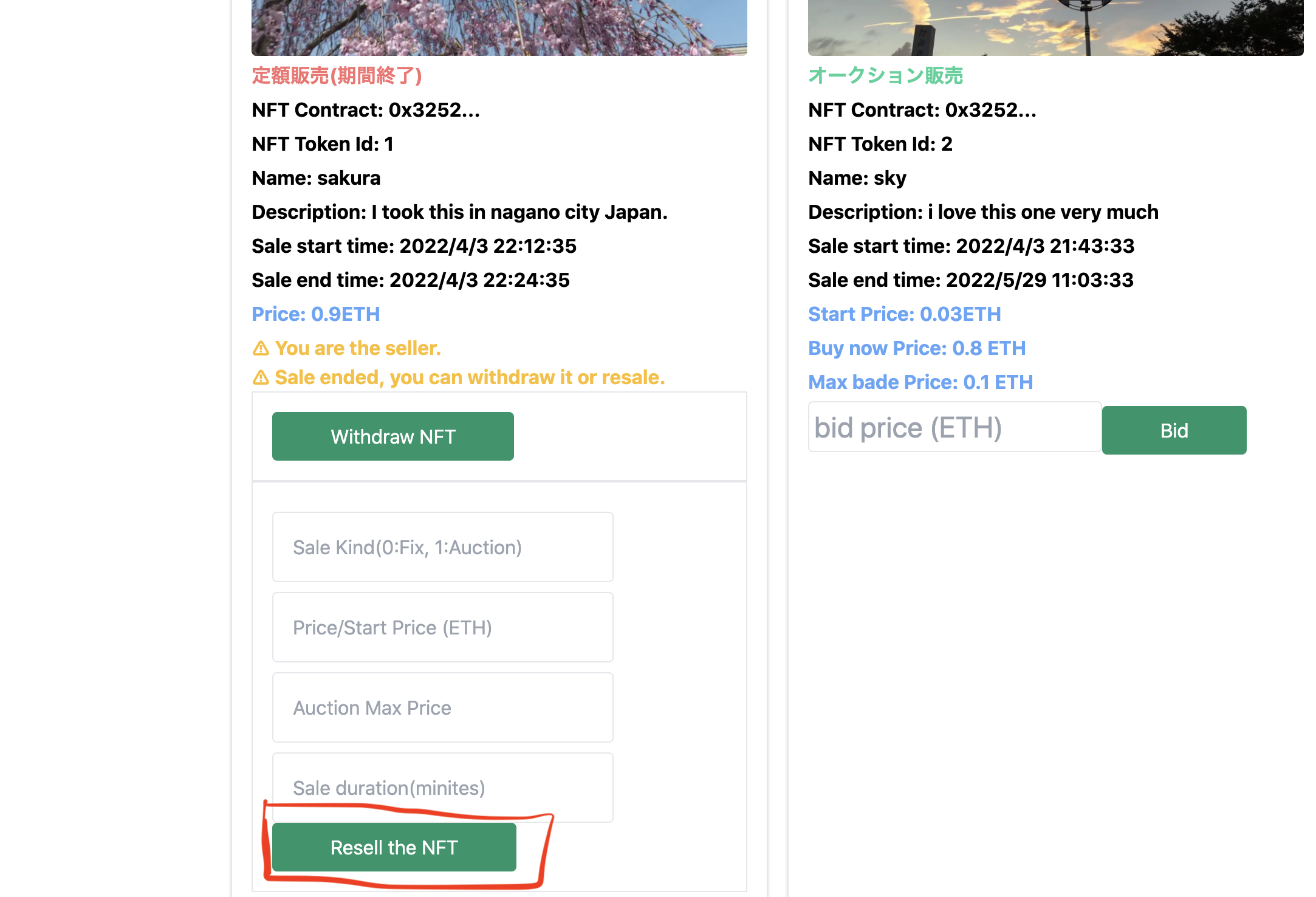

購入済みのNFTは預託(カストディ)型のEXコントラクトにロックされているままなので、withdraw(自分の所有するアドレスへトランスファー)がない場合、再販してもマーケットプレイスへの出品手数料が掛からないことです。再販の情報もブロックチェーンにきちんと記録されることで、利用者の負担でガスが掛かります。

デモでの出品は以下の通りです。出品情報は全てブロックチェーンに記録されているので、検閲、改善できません。

2.2.1NFT作成の同時にPICマーケットで販売

2.2.2自分の保有するNFTをPICマーケットで販売

2.2.3NFT市場で販売期間を過ぎたら再販

2.2.4NFT市場で購入済みのNFTの再販

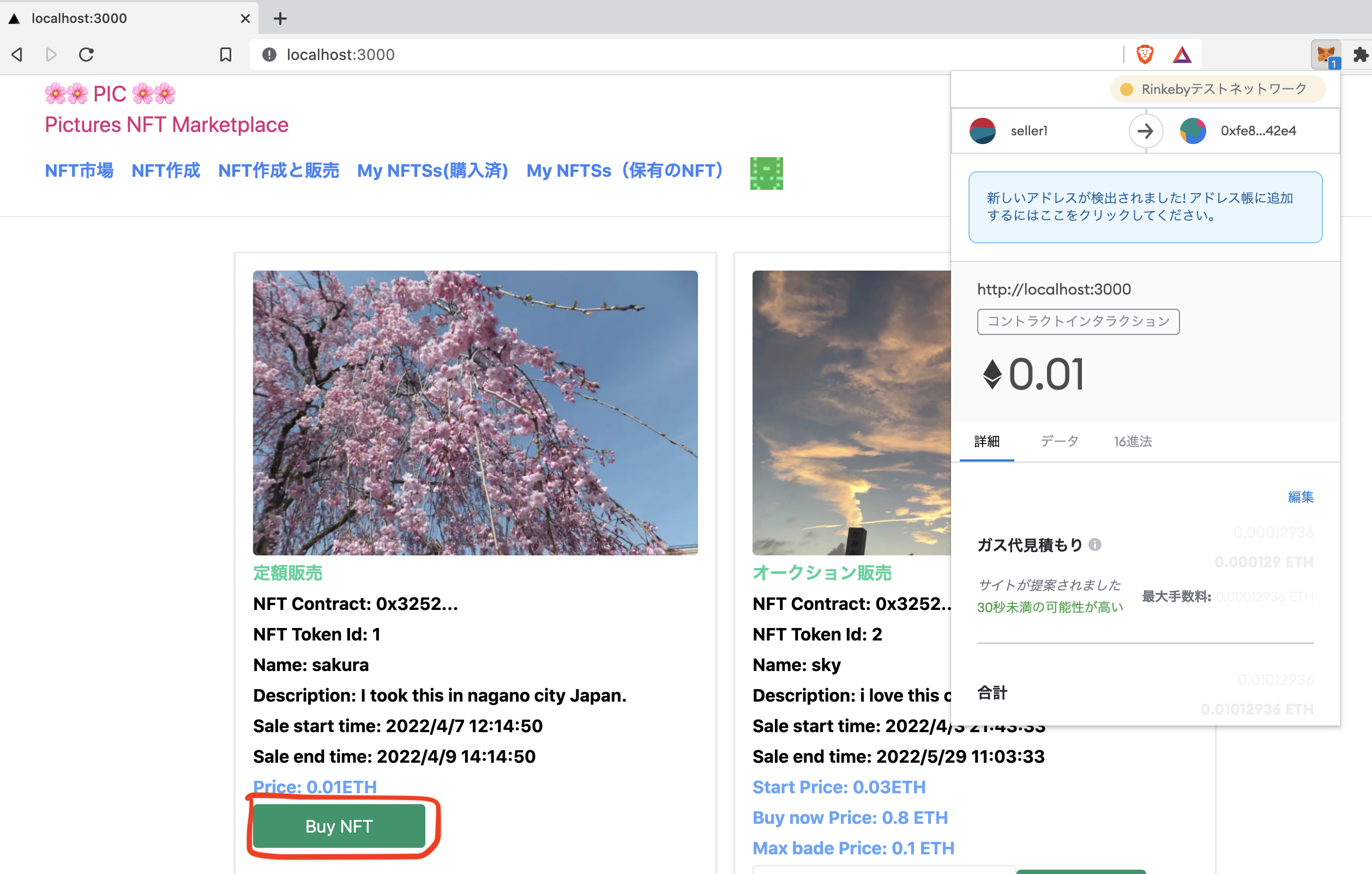

2.3.定額販売の即時購入

購入者はOpenseaでのあるNFTの定額販売を即時購入しようとする場合、Openseaの裏ではまずは出品情報の署名を中央集権DBから読み出して、購入者のmetamaskへ提供します。ですから、Openseaの中央集権サーバまたはDBがサービス停止する場合、NFTの購入が不可能となりますね。

Adamの場合ですが、定額販売を即時購入はアマゾンのような体験となりますね。支払い方法としては、ETH以外にはクレジットカード、銀行振込もあります。

PICデモでの定額販売の即時購入ですが、PICのフロントエンド通しても購入も可能であれば、直接にPICのスマートコントラクトとやり取りで購入もOKです。全ての販売情報はブロックチェーンにあるですからね。

2.4.オークション販売の入札、落札

Openseaでは競り上げ式(English Auction)と競り下げ式(Dutch Auction)のオークション販売がサポートされています。購入者は入札する時には、あるNFTの入札する旨のあるメッセージを署名し、署名情報を中央集権DBで保持されます。出品者は自らこの入札を受け入れるか、またはOpensea側管理するアカウントからオークション期間中の最高入札者(入札金額がReserve金額以上、かつ1ETHの金額を超える)へ自動落札させます。そして、入札する場合、ERC20トークンが必須となり、事前にOpenseaへのトランスファーのapproveも必須です。

Adamの場合、当面は競り上げ式(English Auction)しかサポートしていないです。オークション期間中の最高入札者へ自動落札させる設計となります。入札するには事前に法定通貨の預け入れ、またはERC20トークンの事前approveが要らないです。

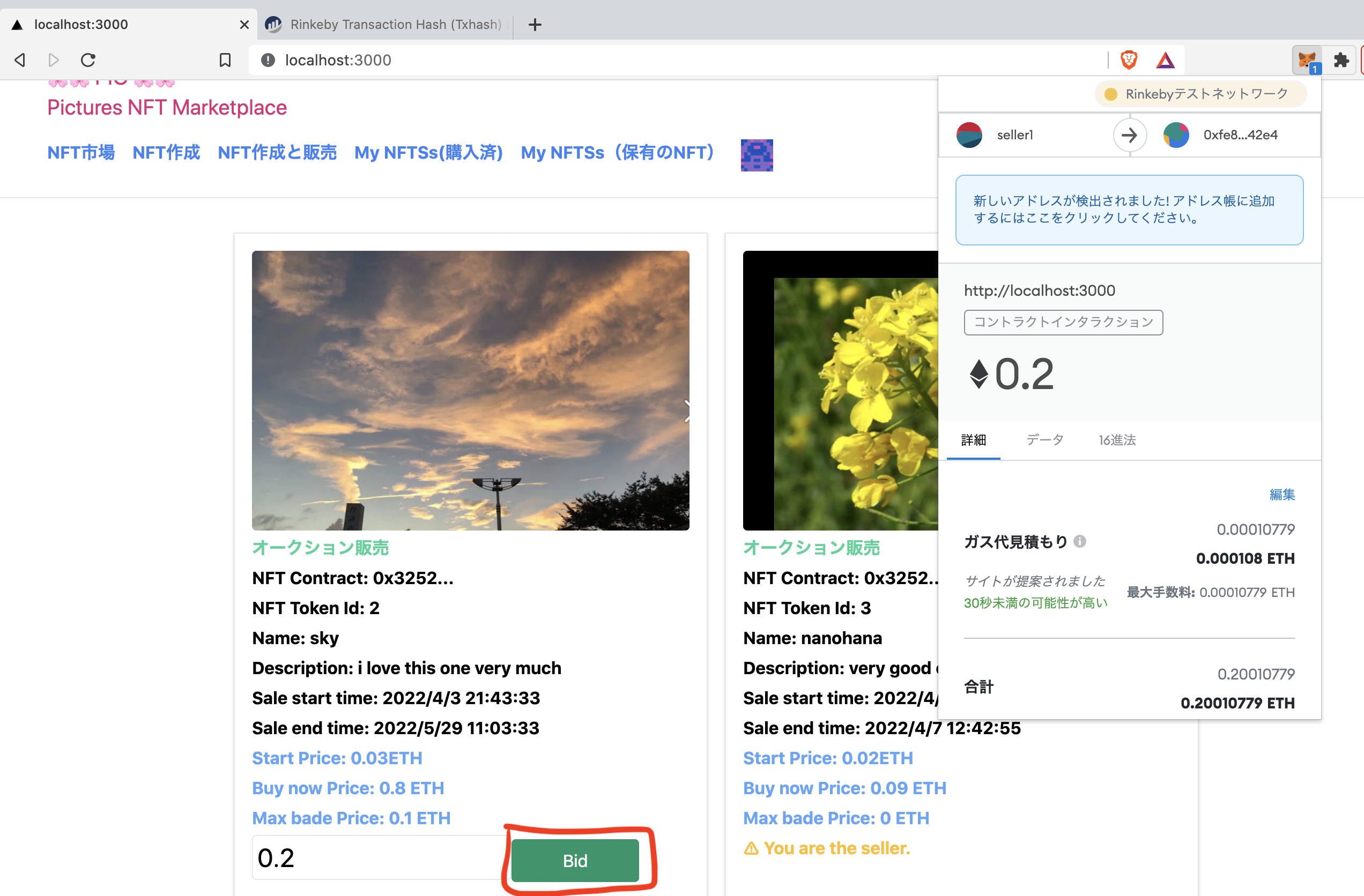

2.4.1入札

PICデモで、入札する場合、入札情報もブロックチェーン に記録されるので、ガスが掛かりますね。より入札金額が大きい次の入札が入るまで、入札金額(ETHしかサポートしていない)もEXコントラクトにロックされます。より入札金額が大きい次の入札が入ると、前の入札金額が前の入札者へ返されます。

2.4.2落札

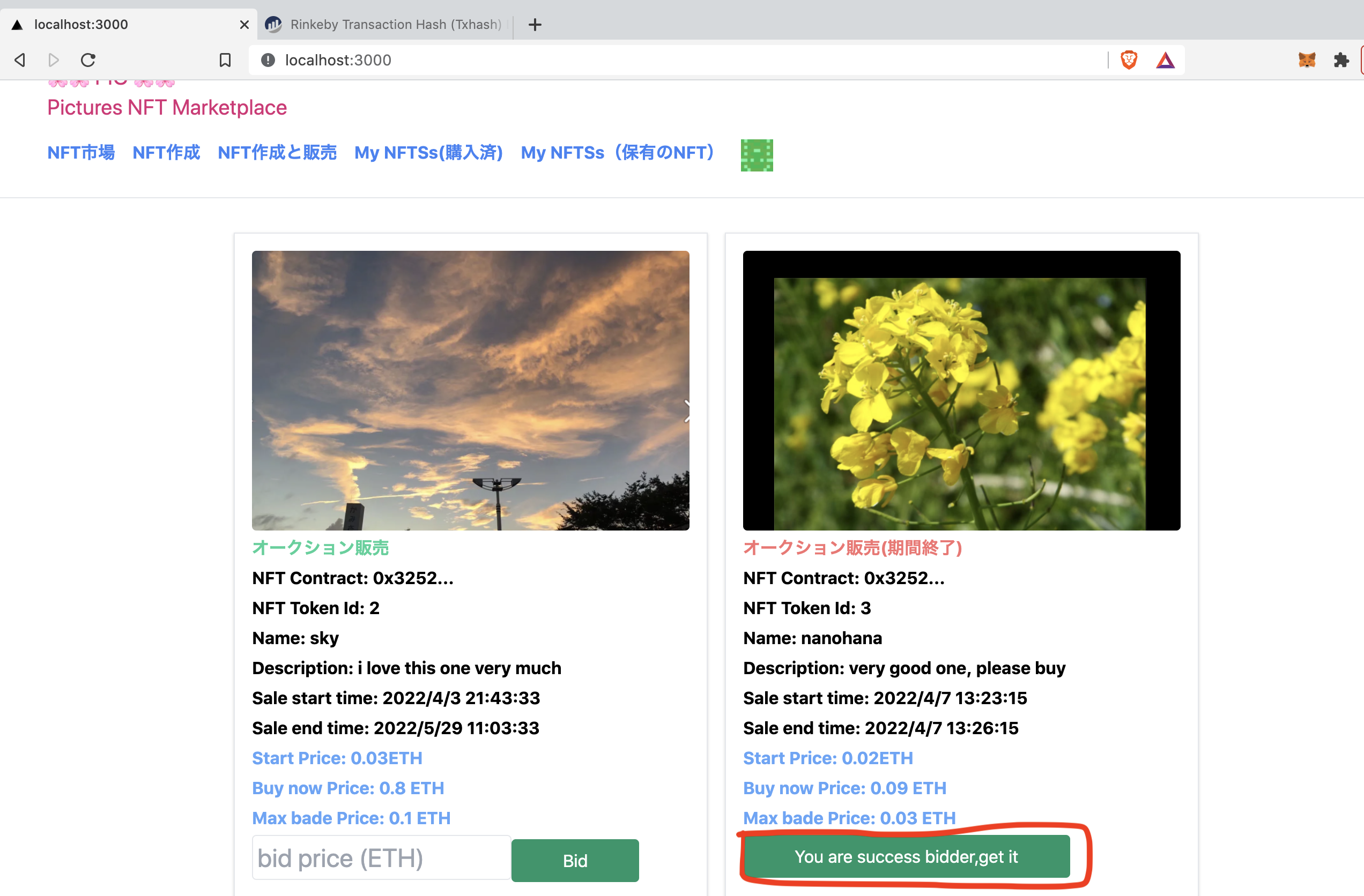

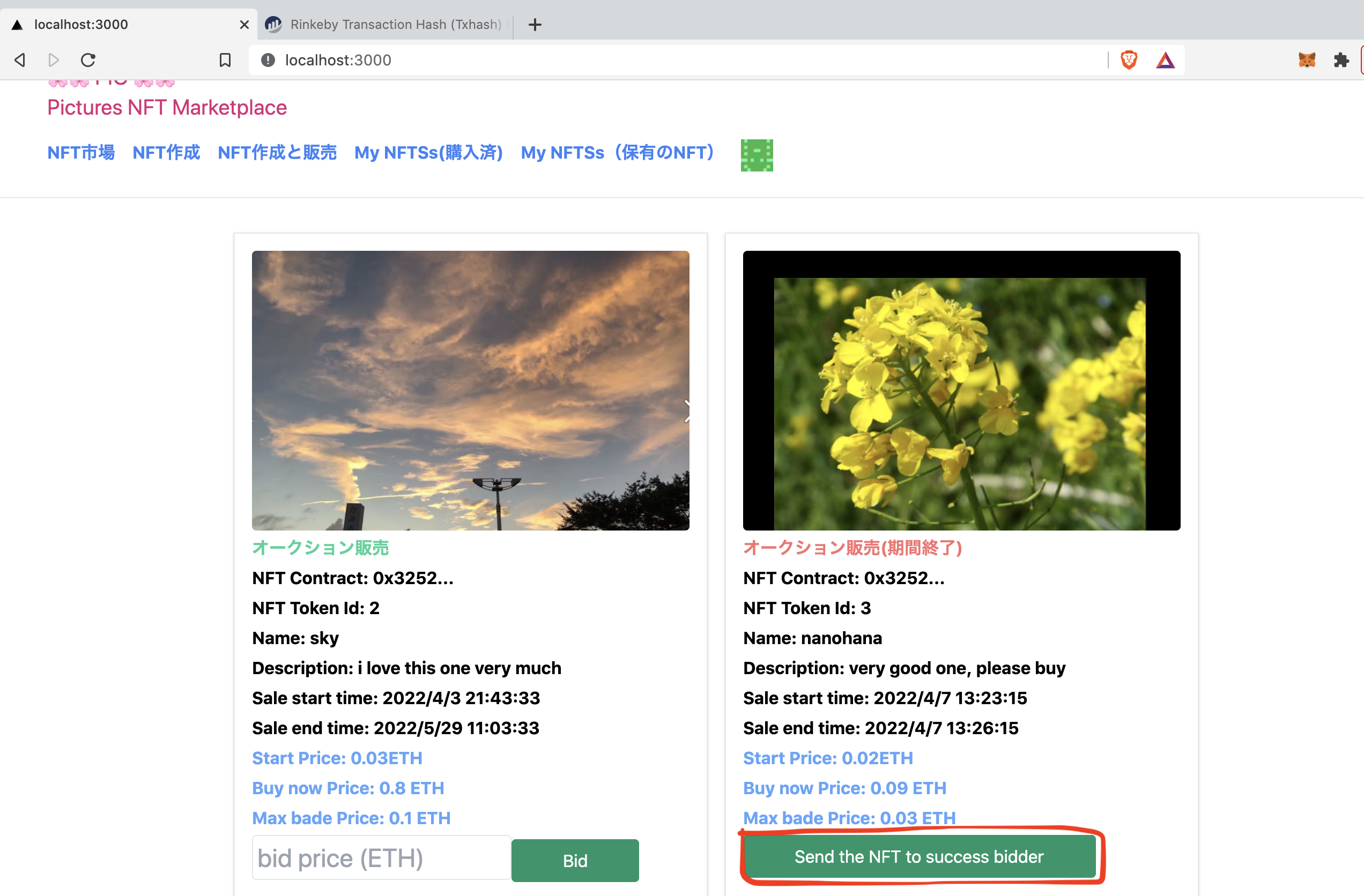

オークション期間を過ぎた場合、誰でもEXコントラクトからオークション期間中の最高入札者へNFTをの移転できますが、ガスが掛かりますね。

今のアカウントは入札者の場合

今のアカウントは入札者ではない場合

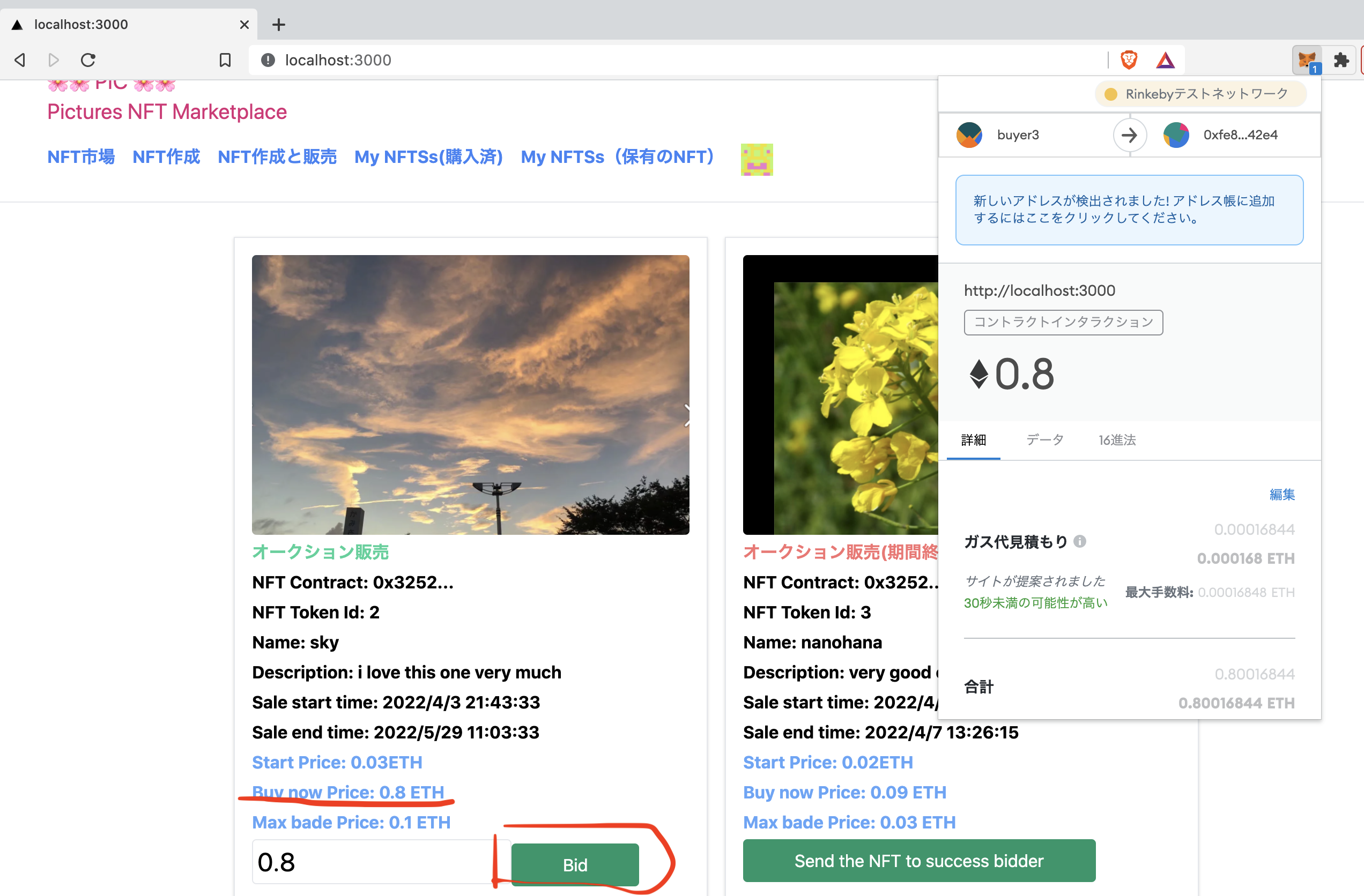

2.5.オークション販売の即時購入

オークション販売でも販売者「今すぐ販売する金額」を指定しておくことも可能です。購入者は入札することなく、「今すぐ購入する」ことで、気に入りのNFTはオークションの期間終了まで待たなく、すぐに入手できます。

購入者の選択肢を増えることで、UXを高めるかと思っています。

当面はOpenseaではオークション販売の即時購入をサポートしていないです。

Adam、私のPICではオークション販売の即時購入をサポートしています。

3.まとめ

Web3.0の時代の到来に楽しみしていますが、課題がまだあるんでしょう。

Web3.0の到来に乗り遅れず、NFTやその周辺にあるイノベーションを避けて通るのは難しいはずです。Opensea、Adam、PICを使ってみて、Web3.0を牽引するブロックチェーン、NFTを体験しても如何でしょうか。

4.最後に

次世代システム研究室では、グループ全体のインテグレーションを支援してくれるアーキテクトを募集しています。アプリケーション開発者の方、次世代システム研究室にご興味を持って頂ける方がいらっしゃいましたら、ぜひ募集職種一覧からご応募をお願いします。

皆さんのご応募をお待ちしています。

グループ研究開発本部の最新情報をTwitterで配信中です。ぜひフォローください。

Follow @GMO_RD