2015.02.10

リーンスタートアップ導入に向けて

リーンスタートアップ導入に向けて

こんにちは。次世代システム研究室の A.F. です。

次世代システム研究室では、今後本格的にリーン・スタートアップの導入を進めていきたいと考えております。

今回はなぜそのような考えに至ったのかについて、また次回以降は実際の取り組みについて書いていきたいと思います。

正しいものを正しくつくる

突然ですが、私の好きな言葉の一つに、「正しいものを正しくつくる」という言葉があります。

私が入社した当時、次世代システム研究室は何かしらの開発プロセスに則って開発が進められるような事はなく、完全にカウボーイコーディングで開発が進められていました。

チームが少数精鋭だった頃はそのような進め方でも特に問題は無かったのですが、メンバー数がどんどん増えてくるにつれてそのような進め方に限界が見えてきたため、ここ3年ほどはスクラム”風”な開発プロセスや、インセプションデッキ、リーンカンバンの導入など、いわゆるアジャイル開発の導入に注力してきました。

そのかいもあって、ここ最近は”正しくつくる“ということについてはある程度実現できてきたかと考えております。

※未だに一度もちゃんとした”スクラム”は実現できてませんが…。

※アジャイル開発の導入については以下のスライドにまとめてます

一方で”正しいもの“については以前からあまり進歩しておらず、新規サービス開発でも既存サービスへの機能追加でも、プロダクトオーナー的な人達が作った何となくそれっぽい機能てんこ盛りなプロダクトバックログに基づいて開発を行い、リリース後も果たしてその試みが正解だったのか失敗だったのかすらも明確に検証できないような状態が続いています。

私自身もプロダクトバックログに載せるストーリーをどう洗い出すかについては以前から興味があったので、ジェフ・パットンによる認定スクラムプロダクトオーナー研修を受講したり、その研修を通して学んだデザイン思考に関する書籍を読み漁ったり、ワークショップに参加するなどして、作るべき”正しいもの”の考え方を学び、実践してみていたのですが、あまり手応えは得られていませんでした。

リーンスタートアップとの関わり

一方で、私自身とリーンスタートアップとの関わりについて、時系列的に書いてみます。

エリック・リースの「リーンスタートアップ(翻訳版)」が出版。

↓

発売後すぐに読んでみるも、ビジネス向けという印象で全くピンとこない。

↓

その後に続いて発売された「RUNNING LEAN」や「LEAN UX」も存在は知ってたけど華麗にスルー。しばらく無関心状態が続く。

↓

— 転機! —

↓

「DevLOVE現場甲子園2014 東日本大会」に参加して「社内スタートアップによる組織の成長に伴い発生する痛みとその解決策について」というセッションを聞き、めっちゃ感銘を受ける。

↓

セッション内でオススメしていた「スタートアップ・マニュアル」を帰り道に即購入。

↓

経験無い自分にとって読み進めるのが辛く、その後は積読状態。

↓

けど、リーンスタートアップへの興味は増してきたのでリンスタカフェというコミュニティでのMVP Canvas勉強会に参加。

↓

年始の「新規事業の現場」を語らう呑み会にも参加。

↓

プロダクト作る前にティザーサイトで仮説検証して作るかどうか決める、機能作る前にボタンだけ作って押されたらカミングスーン表示などの話を聞き、思いついたアイディアを毎回ちゃんと作るけど特に検証も行わないような今までのやり方に疑問を持つ。

↓

「Startup Update!! 2015」に参加し、さらに感銘を受ける。(詳細は下記参照)

↓

帰りに共にイベントに参加した同僚とラーメン屋で飲みながら話し、現場への導入を誓う

↓

「Running Lean」を購入し、爆速で読了。

↓

「Lean Analytics」を購入し、読み始める。

↓

部署内のMTGで、イベントレポートという形でリーンスタートアップについて発表。

↓

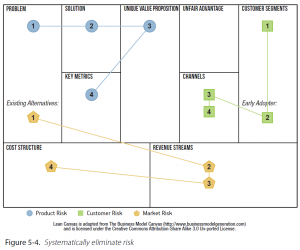

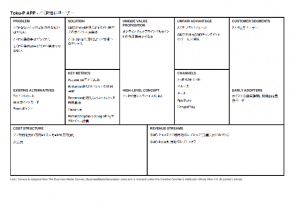

関係するプロジェクトで作る予定のスマホアプリのリーンキャンバスを書いて同僚にレビュー。

↓

チームへの導入方法を考え中 ←イマココ

Lean Startup Update 2015

先日参加した「Lean Startup Update 2015」というイベントはとても良かったです。

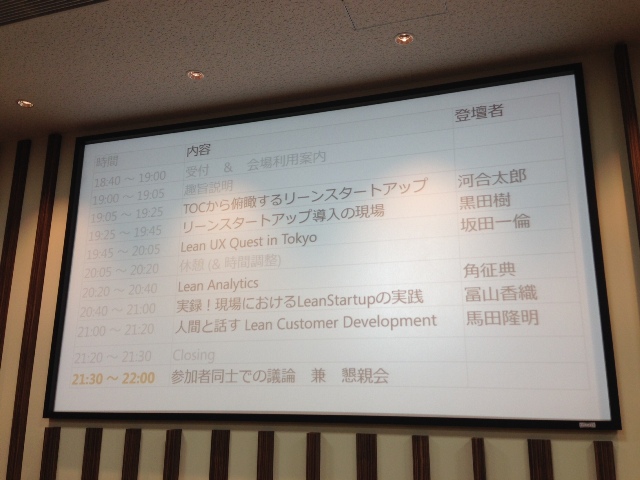

こちらが当日のプログラム。

6つのセッションはいずれも素晴らしい内容でしたが、特に感銘を受けた2つのセッションについて、紹介します。

リーンスタートアップ導入の現場

こちらはDevLOVE現場甲子園で私が感銘を受けたセッションと同じ、リクルートメディアテクノロジーラボ黒田さんのセッション。

印象に残ったスライドをいくつか紹介します。

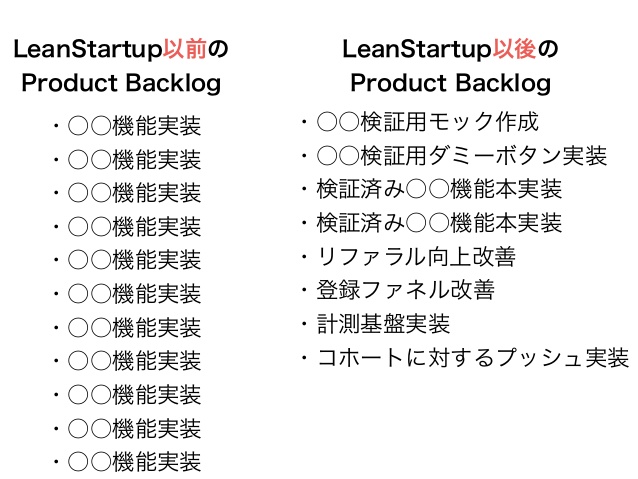

引用元:http://www.slideshare.net/i2key/leanstartup-43578851/66

↑まさに私が普段見慣れているプロダクトバックログは、○○機能実装だらけ!

リーンスタートアップ以降のプロダクトバックログは、基本的には仮説検証目的と検証済み機能の実装のみになるとの事。素晴らしすぎる。

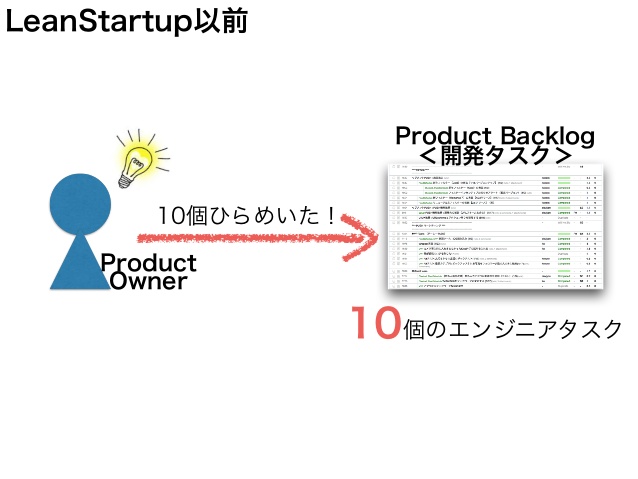

引用元:http://www.slideshare.net/i2key/leanstartup-43578851/67

↑こちらも日常的光景です。

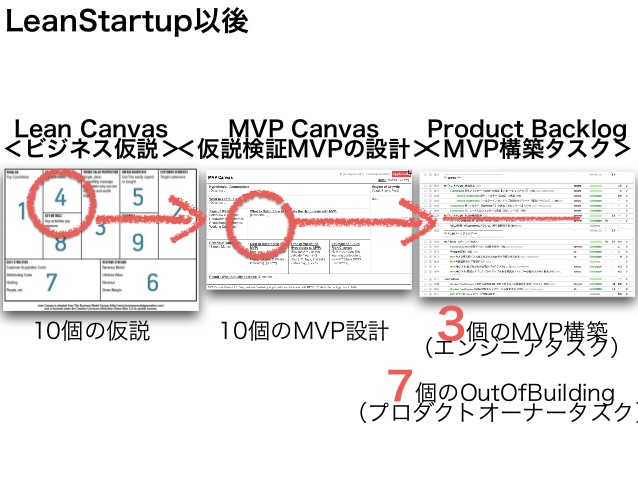

引用元:http://www.slideshare.net/i2key/leanstartup-43578851/68

↑まさにこういうやり方に変えていきたい、変えねばならないと強く思いました。

実録!現場におけるLeanStartupの実践

こちらはヤフーでリーンスタートアップの導入を進めているという冨山さんのセッション。

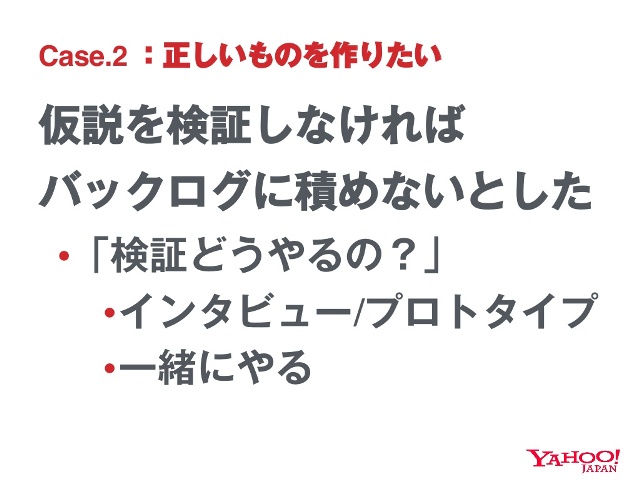

引用元:http://www.slideshare.net/ktomiyama/leanstartup-43589215/67

↑「仮設を検証しなければバックログに詰めないとした」。なんて素晴らしいルール!!

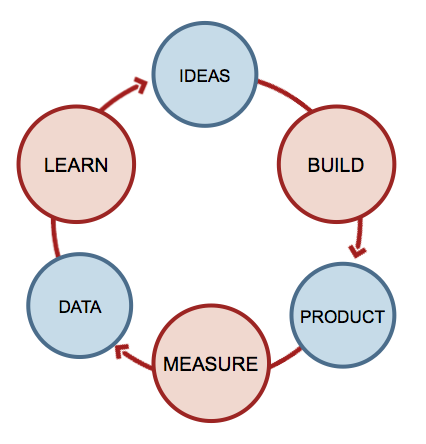

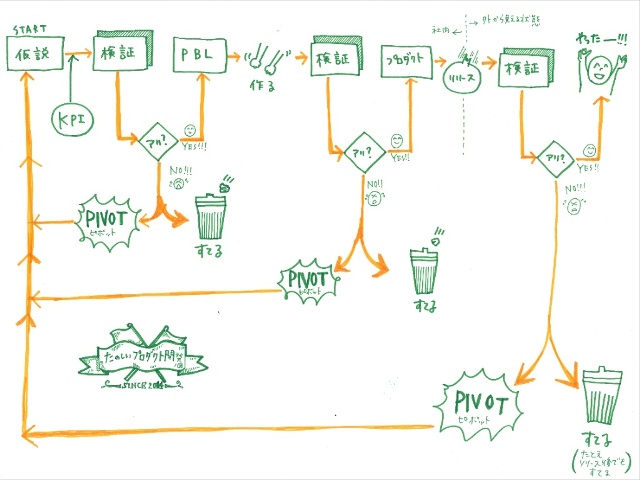

引用元:http://www.slideshare.net/ktomiyama/leanstartup-43589215/57

↑こちらが全体像。

「作るまえ」、「開発」、「作った後」のそれぞれのフェーズでBuild、Measure、Learnのサイクルを回しつつ、全体としても大きな意味でのBMLループが自然と回り始めるとのこと。

ぜひ参考にしたいです。

今後の進め方

上記した通り、まずは関係するプロジェクトで作る予定のスマホアプリのリーンキャンバスを書くところから始めてみました。

※Running Lean書いたアッシュ・マウリャ氏のクラウドサービス(http://leanstack.com/)を使って書いてみました。良い感じ。

どこまで今回のプロジェクトに対してリーンスタートアップを導入していけるか分かりませんが、まずはリーンキャンバスに書き出した仮説の検証の部分から、良い意味で”勝手“に進めていきたいと考えています。

個人的に今の状況は、アジャイル開発の考えを部署内に導入しようと思い立った頃にとても似ているなと思ってます。

当初はなかなか周りの理解を得ることが出来ませんでしたが、良い意味で”勝手“に”地道“に進めていったところ、自分の知識、経験が溜まっていくとともに徐々に理解者も現れるようになり、気付いたらアジャイル開発で開発を行うのが当たり前な雰囲気の部署になってました。

リーンスタートアップの導入についてもどれぐらい時間がかかるか分かりませんが、いつかは関わるプロジェクトのプロダクトバックログには検証のためのストーリーか検証済みのストーリーしか入れられないのが当たり前な雰囲気の部署に変わっていきたいと考えています。

最後に宣伝ですが、Regional Scrum Gathering Tokyo 2015とアジャイルジャパン2015のそれぞれ公募セッションで発表させて頂ける事になりました。

ご興味ある方が、ぜひ聞きに来てもらえるとありがたいです。

グループ研究開発本部の最新情報をTwitterで配信中です。ぜひフォローください。

Follow @GMO_RD