2017.05.31

Ethereumの分散型トレードプロトコル「Swap」の重要な点

1. 初めに

次世代システム研究室のT.Mです。

次世代システム研究室では、Z.com Cloud ブロックチェーン / ConoHa ブロックチェーン の開発に関わっている関係上、ブロックチェーンに関係するイベントを追いかけています。

今回は、2017/05/10 に公開された『「Swap」に関するホワイトペーパー』について考察してみたいと思います。

2. Swap の概要

この「Swap」に関する記事は、『イーサリアムの分散型トレードプロトコル「Swap」のホワイトペーパーが公開される』で紹介されていますが、もう少し踏み込んだ形での紹介をしたいと思います。

この「Swap」を、Ethereumの概要を理解されている方を対象に要約した形で表現すると、

『オフチェーンで当事者間で直接価値の移転(トークンの交換)を行うためのプロトコルの定義』

(最終的な交換処理はEthereum上のスマートコントラクト上で実施)

と言えるのではないでしょうか。

ここで言う「トークン」は、Webサービスなどで登場する「ワンタイムトークン」などではなく、Ethereum上で発行された『価値を保障された数値(貨幣やポイント)』のことを言います。

「Swap」の実現例として具体的にイメージが湧きそうな表現としては、

『仮想通貨(正確にはトークン)の取引所をEthereum外のオフチェーンで構築し、実際の取引をEthereum上で当事者間で直接交換する仕組みの提案。』

でしょうか。

この「Swap」のプロトコルでは『Poloniex』のような取引所が実現できますが、『Poloniex』で扱っているものは仮想通貨で、「Swap」ではEthereum上で生成したトークンを対象としています。

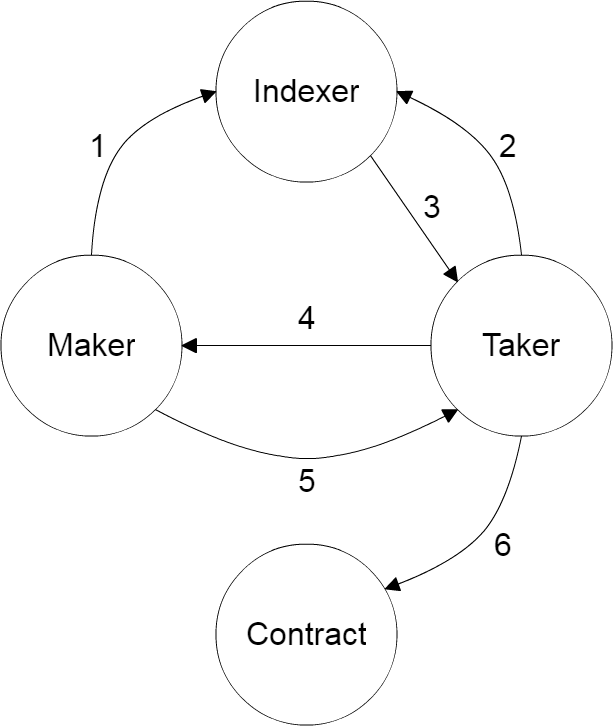

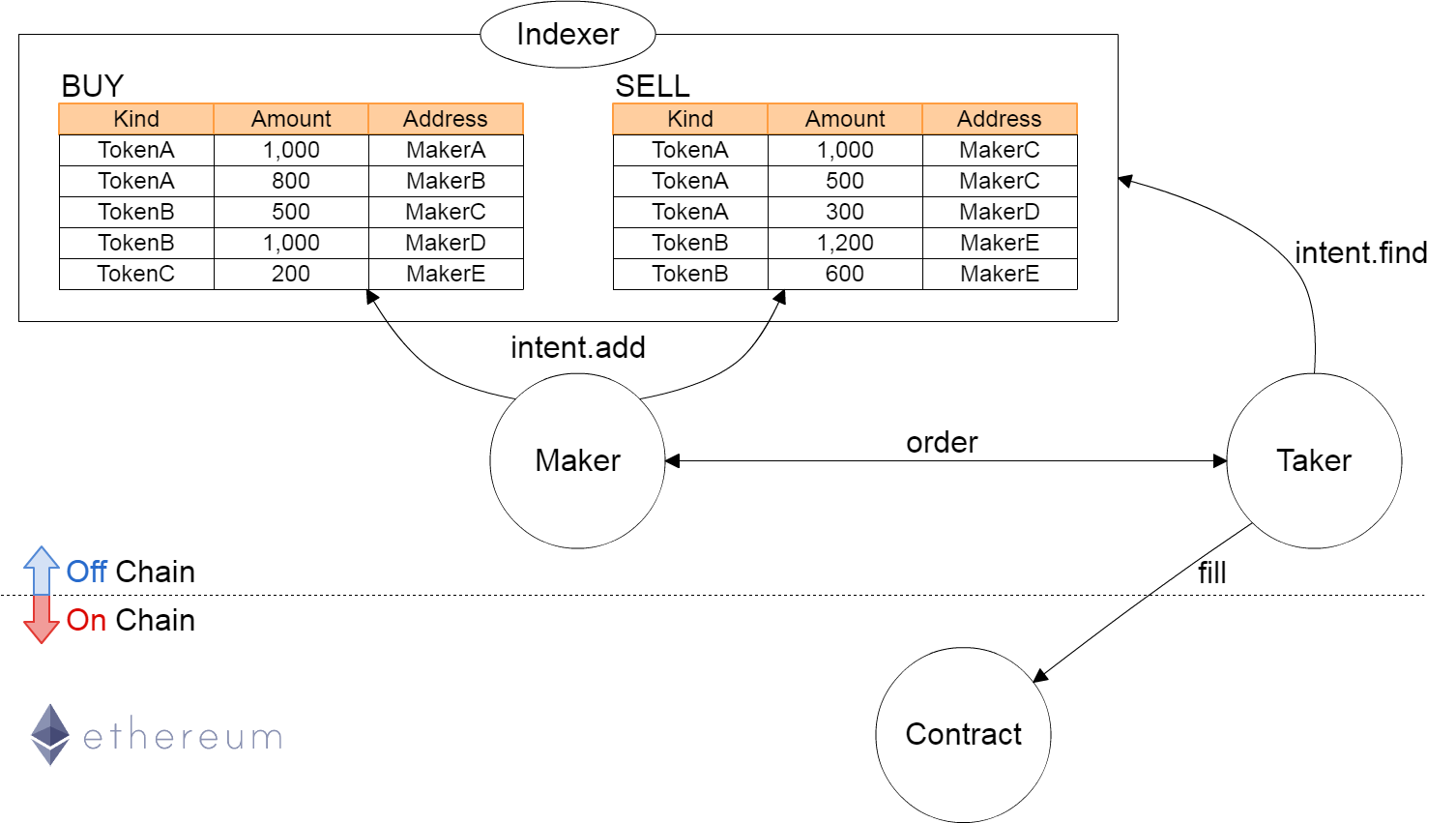

「Swap」の全てを表しているのがこの図になります。

- Maker calls intent.add on the Indexer.

- Taker calls intent.find on the Indexer.

- Indexer calls intent.found([maker]) on the Taker.

- Taker calls order.request on the Maker.

- Maker calls order.provide([order]) on the Taker.

- Taker calls fill([order]) on the Contract.

この図を取引所の構造に合わせて表現すると次のようになります。

- Indexer : 売り買いの情報を掲載する掲示板

- Maker : 売り買いをしたいと思って掲示板に掲載する人

- Taker : 掲示板から適切な情報を見つけて交換を働きかける人

- Contract : MakerとTaker間の価値の交換を行うコントラクト

交換処理を作動させる『 fill 』のフローでは、取引する双方のサイン含まれることになります。

これにより、片方の一方的なリクエストで交換処理が行われることを防ぎ、双方の合意が無ければ絶対に交換できない仕組みを実現しています。

3. Swap のポイント

「Swap」のプロトコルを利用して、Ethereumで取引を行うことの利点は次のものだと思われます。

- ブロックチェーンへの記録内容の削減

このプロトコルに基づいて各役割を実装することで、成立するかどうか分からない取引予定の掲示情報をブロックチェーン上に記録しなくて済みます。

ブロックチェーンに記載できる秒間トランザクション数は限られているので、これにより取引量のスケールが見込まれます。トークンの交換取引でブロックチェーン上での処理を必要としているのは、『改ざん不可能な価値の移転(交換)』となります。

その部分だけをきれいにEthereumのコントラクト上に抽出したことになります。

- 両者の合意の保障

取引条件に対して両者のサインが含まれており、サインのチェックはEthereumのルールに則って双方の合意がチェックされます。取引の実行はEthereum上に定義されたコントラクトの内容に基づいて、双方のサインがチェックされた上で、交換取引がすべて成立するか、全く成立しないかが100%保障されます。

- 取引所依存のセキュリティからの脱却

従来の取引所のシステムでは、顧客の口座は取引所のセキュリティによって守られてきましたが、「Swap」では自身の口座はエンドユーザ自身がその鍵の管理を行うことになります。もちろん自身の鍵の安全な管理については別途何かしらのソリューションが必要だと思われますが、Mt. Goxのように取引所自体がハッキングされることで顧客の全資産がなくなってしまうような事態は避けることができます。

既存の取引所のセキュリティ担保のためには多大なコストがかかっていますので、このコストについても削減されるでしょう。

4. Swap が実社会に与える影響(の可能性)

このホワイトペーパーによる定義は、一見「従来の一般的な取引所の内容を、ブロックチェーンを利用した取引の形式にを再定義した。」というレベルの内容に見えますが、私はもっと大きな意味があると思っています。

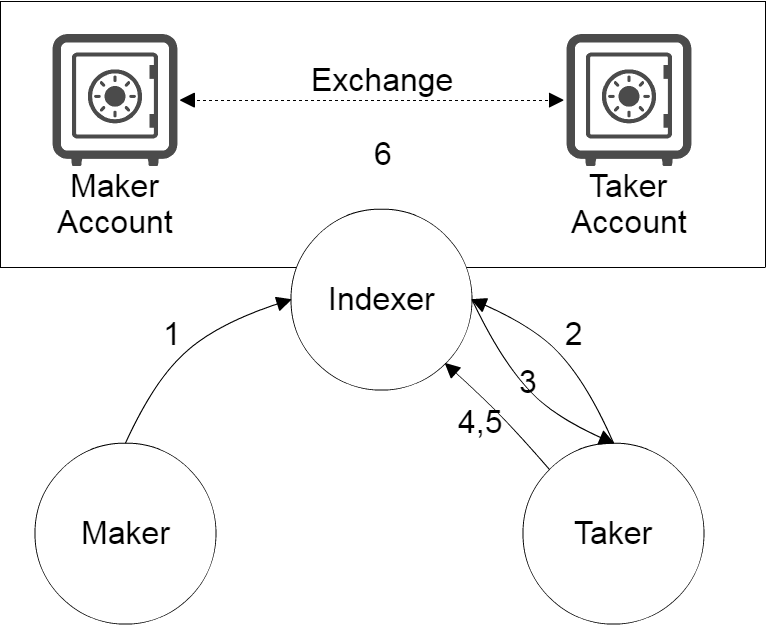

従来の一般的な取引所での取引の構造が次のようなものだとすると、

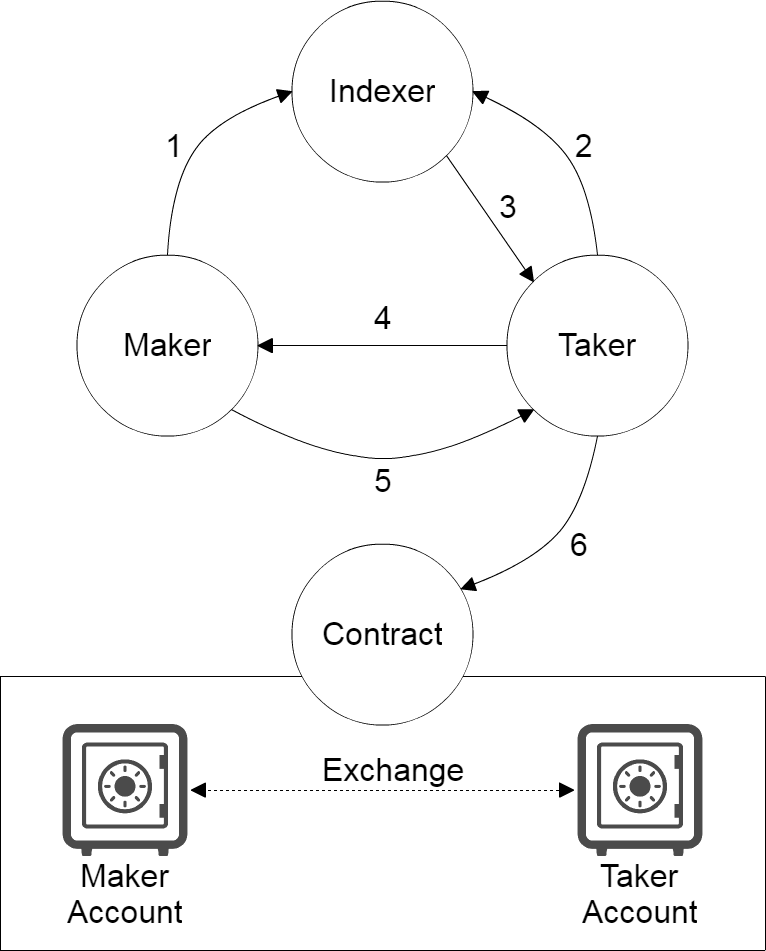

今回の取引はホワイトペーパーの内容では、次のようになります。

「Swap」での取引では、従来取引所が管理していたエンドユーザの口座がブロックチェーン上に移っています。

そして最終的な交換処理は従来取引所が行っていましたが、新しい仕組みでは直接取引に置き換わります。

これはつまり、従来の取引で取引所の収益源であった価値の交換処理(株とお金の交換など)がマイナーの記録コストに置き換わることを意味します。

当然ながら中間業者を挟まずに直接取引を行えば、取引にかかる手数料はかなり削減されることになるでしょう。

世の中の仕組みは、物理の法則と同様に、手数料やコストなどの抵抗が少ない方に流れていく特性があるので、すぐにとは言わないまでも、長期的に見ればこういった直接取引手法が主流になる可能性もあるのではないでしょうか。

5. まとめ

このようにあらゆる取引がエンドユーザ同士の直接取引の形態にすぐになるという事態はあまり考えられませんが、もしこのような取引方法が主流となった場合には、現在の取引所の役割は取引相手の情報を掲示する掲示板のような役割に置き換わってしまいます。

ビットコインなどの仮想通貨も、1年前には日本で実際に決済に利用されるような状況はあまり考えられませんでした。

かつて株や債券などの電子化が騒がれている時代がありましたが、今後株や債券はブロックチェーン上でトークン化されてユーザ間で直接取引されるという流れがくるかもしれません。

そのような未来が訪れたとき、現在の取引所はどこで収益を上げるのかなどについて、少なくとも考えをめぐらせておく必要があるのではないでしょうか。

次世代システム研究室では、アプリケーション開発や設計を行うアーキテクトを募集しています。アプリケーション開発者の方、次世代システム研究室にご興味を持って頂ける方がいらっしゃいましたら、ぜひ 募集職種一覧 からご応募をお願いします。

グループ研究開発本部の最新情報をTwitterで配信中です。ぜひフォローください。

Follow @GMO_RD